Первый Средне-Сибирский армейский корпус

Дорогие читатели, в мою коллекцию недавно попали некоторые документы, относящиеся к этому корпусу, которые я хотел бы предоставить Вашему вниманию. Но, прежде, я думаю, будет уместно упомянуть ее состав и боевой путь. Я не претендую на оригинальность изложенного, и тем не менее, вот коротко, что мы о ней знаем:

1-й Средне-Сибирский армейский корпус был сформирован из добровольческих офицерских дружин 12 июня 1918 года. Наскоро сформированные из офицеров и добровольцев три дружины: Томская, Ново-Николаевская и Барнаульская, под командованием подполковника А.Н. Пепеляева.

Анатолий Николаевич Пепеляев

Отряд примкнул к чешским частям капитана Радолы Гайды и, двигаясь из центра Сибири на восток в Забайкалье, очистили эту территорию от большевиков. После этого дружины были пополнены и развёрнуты в Средне-Сибирский корпус (с 26 августа — 1-й, с 30 сентября — армейский). Первоначально (к 26 августа) в корпус входили:

1-я Томская (он же 2-я Сибирская) дивизия

2-я стрелковая (она же 1-я Сибирская) дивизия

3-я Иркутская Сибирская дивизия

Корпус состоял сплошь из добровольцев, в основе — членов подпольных организаций. При выходе к Байкалу на передовой в корпусе было не менее 5000 человек. Убыль регулярно пополнялась за счёт новых добровольцев, и к концу лета в нём было 7−8 тысяч человек, не считая местных партизанских отрядов. Большинство офицеров воевало рядовыми (даже в начале сентября в качестве солдат сражалось более 4500 офицеров, то есть половина всех имевшихся). В некоторых частях их было больше, чем солдат. На 2 сентября из 5261 человека с винтовками 2929 были офицерами. Формирование завершено в сентябре−октябре 1918 г. (4 октября кадровые бригады корпуса переформированы в 1-ю и 2-ю кадровые дивизии по четыре полка).

Краткий боевой путь

Части корпуса совершили знаменитый марш на Пермь, нанеся войскам красной 3-й Армии сокрушительное поражение. Входил в состав Северо-Уральского фронта и Екатеринбургской группы Сибирской армии (1918), с 24 декабря 1918 г. — Сибирской отдельной армии. В феврале−марте 1919 г. включал:

1-я Средне-Сибирская стрелковая дивизия

2-я Средне-Сибирская стрелковая дивизия

16-я Пермская Сибирская стрелковая дивизия

1-я Сибирская штурмовая отдельная бригада

(к 9 мая 1919 г.) 17-я Сибирская отдельная стрелковая бригада

А также: Отдельная тяжёлая батарея поручика Бушуева, Отдельная дальнобойная батарея, конвойная полусотня и телеграфная рота. Запасные полки дивизий были объединены в прифронтовую бригаду (командир: подполковник Шнаперман). Временно корпусу был придан также 11-й Оренбургский казачий полк (с 14 июля 1919 г. — в подчинении штаба 1-й армии).

Корпус принял участие в весеннем наступлении армий Верховного Правителя и понёс тяжёлые потери, в октябре сохранившие не более 1/4 личного состава части были отведены в тыл на переформирование, где разложились и окончательно потеряли боеспособность. К 6 января 1920 г. из всего корпуса остался один только 3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк, который благополучно отошёл в Забайкалье. Кроме него в Читу из состава корпуса пробрались отдельные лица, в том числе командир корпуса генерал А. Н. Пепеляев, который сразу же по прибытии предпринял неудачную попытку сформировать отряд из бывших чинов корпуса. Осенью 1921 г. во Владивостоке, занимавший один из видных постов в корпусе, генерал-майор Е. К. Вишневский начал формировать 1-й Сибирский Стрелковый имени генерала-лейтенанта Пепеляева полк из бывших чинов корпуса, приезжавших из полосы отчуждения КВЖД (к январю−февралю 1922 г. не более 80−100 чел.).

Командиры корпуса: подполковник (затем генерал-лейтенант) А. Н. Пепеляев (13.06.1918−май 1919 г.), генерал-майор Б. М. Зиневич

Начальники штаба корпуса: капитан К. Л. Кононов (с 13 июня 1918 г.), генерал-майор А. А. Сурнин (с 2 октября 1918 г.), полковник Турбин.

Униформа корпуса

В 1918 году, в период формирования корпуса в качестве соединения Сибирской армии (Временного Сибирского правительства), в его частях использовалась прежняя походная форма Русской Императорской армии, без кокард и погон, заменённых бело-зелёными ленточками и нарукавными знаками отличия, установленными приказом по Военному ведомству № 10 от 24 июля 1918 г. При этом полагалось обшивать приборным сукном (для стрелков — малиновым, для всех остальных — красным): у гимнастёрок — нагрудные планки, у кителей и френчей — обшлага или манжеты. Приказами Командующего Сибирской армией П. П. Иванова-Ринова от

6 сентября 1918 г. и Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами России В. Г. Болдырева № 7 от 2 октября 1918 г. были введены погоны.

А. Н. Пепеляев, известный своими демократическими взглядами, неукоснительно следовал предписаниям и ввёл в своих частях только защитные погоны, старательно избегая галунных и цветных и стремясь следовать традициям походной формы прежней армии.

Постепенно на протяжении 1919 года в частях 1-го Средне-Сибирского корпуса русские фуражки вытеснялись суконными кепи, именовавшимися шапками-«колчаковками». В частях корпуса предпочитали бело-зелёный флаг, который был водружен над Пермью 24 декабря 1918 г. В соединении были официально оставлены бело-зелёные ленточки на головных уборах солдат и офицеров.

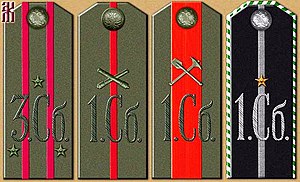

Погоны офицеров 1-го Средне-Сибирского

армейского корпуса.

Второй погон слева - погон офицера

1-го Средне-Сибирского артиллерийского

дивизиона.

Униформа солдат и офицеров

А теперь, один из документов.

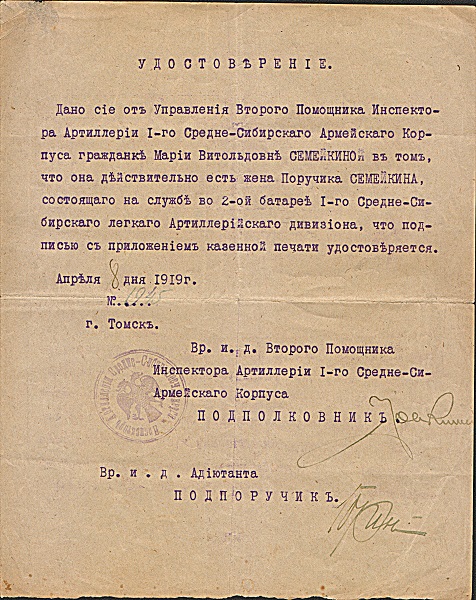

Удостоверение выдано гражданке Семейкиной, жене поручика Семейкина, состоящего на службе во 2-ой батарее 1-го Средне-Сибирского легкого Артиллерийского дивизиона. Кто такой был г. Семейкин? Для этого несколько слов об артиллерии 1-го Средне-Сибирского корпуса.:

Одновременно с организацией стрелковых полков приказом по войскам Томского гарнизона от 2 июня 1918 г. в городе Томске был образован Сводный горно-мортирный дивизион во главе со штабс-капитаном B.И. Ковалевским. В составе дивизиона предполагалось сформировать две батареи - горную (командир - капитан В. Попов) и мортирную (командир - штабс-капитан Алексеев). Но данный проект реализован не был, так как у командарма А.Н. Гришина-Алмазова имелось собственное видение организации подчиненных ему артиллерийских частей. Долгий путь поиска решений, переформирований мы пропустим. Все артиллерийские батареи I Средне-Сибирского корпуса до 23 августа подчинялись непосредственно инспектору артиллерии полковнику Н.Н. Сумарокову. 3 октября 1918 года командующий Сибирской армией приказал сформировать при каждом кадровом артдивизионе один легкий дивизион из трех батарей, один тяжелый дивизион из двух батарей и одну тяжелую батарею корпусной артиллерии, оснащенную 48-линейными или 6-дюймовыми гаубицами, в зависимости от наличия орудий. «Недостаток орудий, - говорилось в приказе, - не должен приостанавливать указанных формирований», к каковым предлагалось «приступить немедленно с тем, чтобы ко времени получения орудий уже иметь достаточно подготовленный и обученный командный и рядовой состав». Во исполнение вышеназванного приказа при 1-м Томском кадровом артдивизионе были образованы 1-й Средне-Сибирский легкий артдивизион (командир - капитан В. Матусевич) в составе трех батарей - 1-й (капитан Даль), 2-й (поручик Семейкин) и 3-й (штабс-капитан Сафронов), 1-й Средне-Сибирский тяжелый артдивизион (командир - полковник А. В. Бахтин) в составе двух батарей - 1-й (капитан Н. К. Иоакиманский) и 2-й (штабс-капитан Алексеев) и 1-я Средне-Сибирская отдельная тяжелая батарея (капитан Григорьев).

Вот мы и узнали, кто такой был поручик Семейкин, которому по какой-то причине было необходимо удостоверить спустя год после формирования дивизиона Семейкину Марию Витольдовну в Управлении Инспекции Артиллерии 1-го Средне-Сибирского Армейского Корпуса. Возможно, что это было необходимо после его венчания с ней? Возможно... А, может быть, по другой причине? Посмотрим...

P.S. И еще один факт: обратим внимание на подписи - "в.и.д." на документе, что переводится, как "временно исполняющий делами". Значит, даже через год после приказа командующего четкого штатного расписания еще не было даже в Управлении Инспекции Артиллерии.

Послесловие

Скажу честно, меня очень заинтересовал этот документ, и я постарался найти хотя бы какую-то информацию об этом человеке на просторах интернета. И вот, что получилось. Представим себе такой сюжет событий.

На многих сайтах, посвященных 9-му гренадерскому Сибирскому генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полку, есть фото, взятое из архивов РГАКФД (Государственный архив кинофотодокументов). Вот это фото:

9-й гренадерский Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк.

Март-апрель 1917 г. Волынь, Украина. Крайний справа - прапорщик Семейкин (смотри слева-направо).

Как пишут в Википедии, шефство полка, находившегося на участке Юго-Западного фронта, было снято в марте 1917 г. О чем думали люди, солдаты и офицеры, сказать трудно сейчас. Но о том, что дело идет к развалу всего старого, устоявшегося, святого сомнений не оставалось. Там же, осенью 1917 г., в тылах Юго-Западного фронта на Волыни и Полтавщине, идет формирование Чехословацкого корпуса. Весной 1916 г. в Одессу прибывает Радола Гайда, поступивший в Чехословацкую бригаду, 2-ой Чехословацкий стрелковый полк. Уже в мае 1918 года Гайда руководит антибольшевистским восстанием в Новониколаевске (Новосибирск), а летом уже командует Чехословацкими войсками восточнее Омска. Предположим, что прапорщику Семейкину (а, может быть, и не только ему одному) удалось, после наступающего развала своего полка, оказаться рядом с Гайдой в его Чехословацких частях. Мы уже знаем, что летом, 12 июня 1918 г., в Томске идет формирование из добровольцев и офицеров будущего 1-го Средне-Сибирского корпуса А.Н. Пепеляевым, который в дальнейшем примкнул к чешским частям капитана Гайды Радолы. Опять-таки, предположим, что Семейкин решает остаться в частях А.Н. Пепеляева, чтобы продолжить борьбу с большевиками в русских частях. И вот осенью 1918 г. мы находим его в списках командиров одной из батарей 1-го Средне-Сибирского легкого артдивизиона уже с повышением в звании до поручика. В апреле уже 1919 года к нему приезжает в Томск его жена, М.В. Семейкина, которую он и удостоверяет в Инспекции Артиллерии.

А что же дальше?

К январю 1920 г. от частей 1-го Средне-Сибирского корпуса практически ничего не остается. Что остается? Предположим - эмиграция. Куда? Предположим, Крым, Симферополь. Вдвоем с женой или один, не знаем. Что и как происходит в этот период не знаем. Но вот на сайте

"РИА. Списки расстрелянных в Крыму в 1920-1921 г." мы находим в списке 16 расстрелянных в Крыму в Симферополе 27 января 1921 г. фамилию Семейкина Евгения Аркадьевича 1895 г. р., капитана.

Тот ли это Семейкин, русский офицер 26 лет от роду, или другой? Как сложилась его судьба? Для нас это останется тайной. Мы можем только видеть фотографии и документы тех лет, свидетельствующие о существовании тех людей, их жизни и смерти...